امریکی ھتھیاروں سے ایٹمی تابکاری پھیلنے کا خطرہ؟

12 تا 18 اکتوبر 2001، شمارہ نمبر 40 قیمت 10 روپے هفت روزه

کراچی

افغانستان پرامریکا برطانیہ کا مشترکه حمله

امريكي هتهيارون سے ایٹمی تابکاری پھیلنے کا خطرہ

نظام حیات

دنیا کے امیر ترین ملک امریکا میں بھی جہاں دنیا کی آبادی کا 5.8 فیصد حصه دنیا کی دولت

کا 25 فیصد کا مالک ہے، ہر چوتھا بچہ غربت میں آنکھ کھولتا ہے

پروفیسر خورشید احمد

معاشیات کی تدریس تحقیق سے طویل مدت کی گہری وابستگی کے

باوجود میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ معاشیات بہت اہم سہی لیکن معاشیات ہی سب کچھ نہیں ہے۔ انسان صرف روٹی کھا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ معاشی پہلو بہت اہم ہے لیکن اخلاقی اور انسانی پہلو اس

سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ دو عہد یاں انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس دوران معاشی و سماجی تبدیلیاں اتنے بڑے پیمانے پر عمل میں آتی ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں۔ مقدار اور معیار کی یہ تبدیلیاں تہذیبی اور سیاسی و معاشی قوت کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں۔ ان کا علامتی اظہار فلک بوس عمارات کی نہ ختم ہونے والی قطاروں، عظیم صنعتی اداروں، بینکوں اور مالیاتی اداروں بڑی بڑی صنعتوں اوپیرا ہاؤس عجائب گھروں، بڑے بڑے اسٹیڈیم اور ایئر پورٹ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے عجائبات اور مال و دولت کے دوسرے مظاہر کی صورت میں ہوا ہے۔ ہیں انہیں تسلیم کرنا چاہئے لیکن طاقت وقوت کے ان مظاہر کی چمک ایک سے آنکھوں کو خیرہ کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہئے کہ ہم ظاہر کی تہ میں جا کر انسانی معاشرے کی حقیقی صورتحال کا جائزہ لیں۔ جی انیہ دو صدیاں عظیم معاشی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے نئے نئے علاقے ریافت ہوئے ہیں اور ان کو ترقی دی گئی ہے۔ بری، بحری اور فضائی رابطے بڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں زمان ومکان کے فاصلے ختم نہیں تو

بہت کم ہو گئے ہیں۔

ترقی یافتہ ممالک میں دولت کی ریل پیل اور فراوانی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم اور تحقیق، فوجی قوت اور سیاسی برتری نے عالمی تبدیلیوں کی راہ ہموار کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان دو صدیوں میں انسانیت تین قسم کے معاشی تجربات سے گزری ہے یعنی نظام سرمایہ داری اشتراکیت اور فاشزم … میں سمجھتا ہوں کہ راحی یاست کا مخلوط معیشت کا تصور نظام سرمایہ داری کا ہی ایک مظہر ہے اور اس میں حالیہ تبدیلیاں اس نظام کی کچھ عمومی خامیوں پر قابو پانے اور جمہوری عمل کی ضرورت کے پیش نظر کی گئی ہیں۔ یہ کہانی کا ایک رخ ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی کم اہم نہیں ہے بلکہ

یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانی جہت سے ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا که غیر معمولی معاشی، تکنیکی انقلابات اور دی دولت کی فراوانی کے باوجود انسان کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ غربت انسانی بد حالی مفلوک الحالی اور

بے روزگاری سے نجات حاصل نہیں ہوئی۔ جرائم تشدد انسانی حقوق سے محرومی خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ بالا دستی کے لئے جنگ بے گناہوں اور کمزوروں پر ظلم اسی طرح کھلے عام جاری ہیں۔ بیسویں صدی کی دو بڑی جنگوں میں جو جانی ومالی نقصان ہوا ہے وہ گزشتہ 15 صدیوں کی جنگوں میں ہونیوالے نقصان سے زیادہ ہے۔ اگر پہلی جنگ عظیم (1914-1918ء) میں ڈیڑھ کروڑ انسان لقمہ اجل بنے تو دوسری جنگ عظیم (1939-1945ء) میں یہ تعداد 5 کروڑ 10 لاکھ سے متجاوز تھی۔ ان جنگوں کے بعد ہونے والی 128 علاقائی اور نسلی جنگوں نے مزید 3 کروڑ انسانوں کو نگل لیا۔ اس دہشت گردی اور تباہی کا کوئی آخری سرا نہیں ہے۔ سالٹ (SALT) معاہدوں کے نتیجے میں

خاصی کمی ہونے کے باوجود امریکا اور روس کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار 15 منٹ کے اندر اندر پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اکیلے اسرائیل کے پاس موجود گولہ و بارود کا ذخیرہ آدمی دنیا کوتباہ کرسکتا ہے۔ نیز جنگی مشینوں کو بہتر سے بہتر کرنے

اور ان میں اضافہ کرنے کا معاملہ رکتا نظر نہیں آتا۔

تمام معاشی کامیابیوں ،مالیاتی معجزات، تکنیکی انقلابات اور مادی دولت کی فراوانی کے باوجود انسانیت آج بھی بنیادی مسائل سے اسی طرح دو چار ہے۔ دنیا کی آبادی کا 40 فیصد غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے ان میں سے تقریباً20 فیصد شدید غربت کا شکار ہے۔ غربت صرف تیسری دنیا کے ممالک کا ہی مقدر نہیں ہے بلکہ دنیا کے امیر ترین ملک امریکا میں بھی جہاں دنیا کی آبادی کا 5.8 فیصد حصہ دنیا کی دولت کے 25 فیصد کا مالک ہے ہر چوتھا بچہ غربت میں آنکھ کھولتا ہے۔ حقیقت یہ ہے که دنیا زیادہ نامنصفانہ زیادہ استحصال زدہ اور پہلے سے زیادہ غیر مستحکم ہو گئی ہے۔ ضرورت نہیں بلکہ حرص عمل کی قوت بن گئی ہے۔ ہر ایک کے لئے انصاف اور ستم رسیدہ طبقات کی فلاح و بہبوداب رہنما اصول نہیں رہے ہیں۔ پر فریب نعروں مبالغہ آمیز دعووں اور جھوٹے اعداد و شمار کے پس پرده تلخ حقائق بالکل دوسری صورتحال پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اٹھارہویں صدی کے وسط اور انیسویں صدی کے آغاز پر 1800ء میں یورپ اور امریکا کی مجموعی خام داخلی پیداوار (GDP) دنیا کی کل پیداوار کا تقریباً 28 فیصد تھی۔ اس کے برعکس وہ ممالک جو آج تیسری دنیا کے غریب ممالک کہلاتے ہیں، ان کی خام داخلی پیداوار کی کل پیداوار کا 70 فیصد تھی ۔ 1800ء میں صرف برعظیم کی خام داخلی پیداوار دنیا کی کل پیداوار کا 20 فیصد تھی۔ عالمی اقتصادی صورتحال

حقیقت یہ ہے کہ یہ دوصدیاں، دنیا کے کچھ ممالک کے لئے ترقی کی، جبکہ دنیا کے دوسرے حصوں کے لئے ترقی معکوس کی صدیاں تھیں۔ دنیا کی دولت بڑے پیمانے پر منتقل ہوئی ہے۔ ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2000ء ایک بہت ہی چونکا دینے والی صورتحال پیش کرتی ہے۔ بیسویں صدی کے اختتام پر دنیا کی کل آبادی کی 18 فیصد آبادی رکھنے والے 22 ترقی یافتہ ممالک دنیا کی کل پیداوار کے 87 فیصد کے مالک تھے، جبکہ 82 فیصد آبادی رکھنے والے 167 ممالک دنیا کی کل پیداوار کے صرف 13 فیصد پر گزارا کرنے پر مجبور تھے، اور اس 82 فیصد آبادی کا حصہ سال بہ سال کم ہو رہا ہے۔ دنیا کے غریب ممالک سے وسائل کی ترسیل

امیر ممالک کی رف ہو رہی ہے۔ امیر ممالک کی امارت میں اور غریبوں کی غربت میں اضافہ انسانیت کے لئے بہت ہی نا خوشگوار صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس کے مستقبل کے لئے بہت بڑا

خطرہ ہے۔

مجھے غلط مت سمجھیے ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف سازشی نظریات کی روشنی میں معاملات کو دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کی ذمہ داری کافی حد تک ہمارے اپنے کندھوں پر بھی آتی ہے، تاہم تاریخی حقائق اور سچائیوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے ۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ نو آبادیاتی دور کے خوفناک سائے میں سرمایہ داری اور اشتراکیت جیسے استحصالی اور نا انصافی پر مبنی نظام پوری دنیا پر مسلط کئے گئے ۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشی ترقی وقوت، سیاسی فتوحات، جارحانه لڑائیاں (یعنی کچھ ممالک دوسرے ممالک کو فتح کریں اور ان پر اپنا تسلط جما کر وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیں) ہمیشہ ہی تاریخ کا حصہ رہی ہیں، لیکن انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف یورپی نو آبادیاتی دور میں اتنے بڑے پیمانے پر وسائل اور دولت باقی دنیا سے چند محدود خطوں میں منتقل کی گئی۔ اگر آپ جان کینیڈی کی کتاب The)

(Rise and Fall of Great Powers بڑی طاقتوں کا عروج و زوال کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مغربی تاریخ دان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ گزشتہ چند صدیوں کا سامراجی نظام ماضی کے بیرونی حکمرانوں سے بہت مختلف تھا، کیونکہ اس عرصے میں ہم دولت اور وسائل کی بہت بڑی مقدار میں منتقلی اور بیرونی حکمرانوں کے فائدے کے لئے دنیا کے وسائل کی از سر نو تقسیم کو دیکھتے ہیں ۔ نو آبادیوں کا استحصال فاتح ملک کو مالا مال کرنے کے لئے کیا گیا۔ ایسا نہ صرف زری اثاثوں ، سونے اور دیگر فنڈز کی صورت میں کیا گیا، بلکہ انسان بھی مال و جائیداد کی طرح استعمال کئے گئے۔ اس کا آغاز “سنہری ریشے (سنہری ریشم (Golden Fleace) سے ہوا، اس نے مادی وسائل کی تجارت اور منتقلی کی صورت میں ترقی پائی اور غلاموں، زرخرید مزدوروں اور بچوں کی تجارت کی صورت میں مضبوط ہوا اور آج عالمگیریت (Globalization)، آزاد روی (Liberalization) اور ادارتی قرضوں Institutional) debt کی غلامی کی صورت میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ غلامی کی کوئی ایک صورت نہیں ہے بلکہ اس کے کئی چہرے ہیں۔ یہ طرح طرح کی صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ کمیونزم اور سوشلزم خود اپنی خامیوں کے بوجھ سے زمین بوس ہو چکے ہیں۔ بیرونی عوامل بھی اہم تھے، افغانستان کا جہاد آخری ضرب کاری تھا۔ افغانستان سے روس کی واپسی سوویت دور کے انتقام اور اس سوویت سپر پاور کے تار و پود بکھرنے کا اعلان تھا۔ مشرقی یورپ کے ممالک کی آزادی اور سوویت سلطنت کا خاتمہ ہمارے دور کے بڑے واقعات ہیں، تاہم یہ کہنا بے جانہ ہوگا کہ اس نظام کے داخلی تضادات اور اس کے سیاسی ، سماجی ، اخلاقی اور معاشی نظاموں کی ناکامیوں نے اس کے زوال کی راہ ہموار کی۔ کمیونزم کے زوال کے نتیجے میں سرمایہ داری اور آزاد روی

( لبرلزم) دنیا کے واحد غالب نظام کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، جبکہ انسانی معاشرے کے حقیقی مسائل، جن کی وجہ سے نظام سرمایہ داری کے متبادل کی تلاش میں سوشلزم اور فاشزم اُبھر کر سامنے آئے تھے ، آج بھی اسی طرح سے موجود ہیں۔ نظام سرمایہ داری کے تضادات اسی طرح غیر حل شدہ ہیں ۔ ” تاریخ کے انتقام اور آزادر و نظام سرمایہ داری کی برتری کی باتیں بچگانہ اور کسی حقیقی بنیاد کے بغیر محض دعوے نظر آتے ہیں۔ عالمی سرمایہ داری نظام کا بدنما چہرہ پہلے سے زیادہ جارحانہ ہوتا جارہا ہے اور اس نظام کے خلاف عوامی مزاحمت پہلے سے زیادہ منظم ہوتی جارہی ہے۔ سیٹل، واشنگٹن، پیراگ، ڈیووس، کیوٹو اور کیوبیک چند قوتوں کے ہاتھوں عالمی استحصال کے خلاف عوامی بغاوت کی علامت بنتے جارہے ہیں۔ نظام کا استحکام خطرے میں ہے۔ سرمایہ دارانہ ممالک میں سرد بازاری کی لہریں بڑھ رہی ہیں۔ زر کی قدر میں بار بار کمی آرہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک تک میں بے روزگاری خوفناک انداز میں بڑھ رہی ہے۔ اب مستقبل اتنا تابناک نظر نہیں آتا، جتنا کہ بتایا گیا

تھا۔

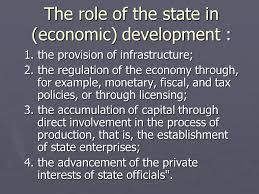

یہ سب کیسے ہوا؟ میرا یہ موقف ہے کہ ذاتی ملکیت اور کاروبار کی آزادی جیسے معاملات میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ نظام سرمایہ داری کی ہی پیداوار یا اس کا تحفہ ہیں، جیسا کہ اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ نظام سرمایہ داری کا امتیاز ذاتی ملکیت کا حق ، منافع کمانے کی ترغیب اور

کا روبار کی آزادی نہیں ہے، بلکہ بلا روک ٹوک ذاتی مفاد کا فلسفہ اور یہ بے بنیاد دعوی ہے کہ انسان صرف مالی منفعت اور خود غرض منافع کمانے کے محرک سے کام کرتا ہے۔ انسان صرف ایک معاشی انسان ہے، یعنی ایسا انسان جو ہر وقت نفع و نقصان کی جمع و تفریق میں مشغول رہتا ہے اور یہ کہ فیصلے کرنے میں ذاتی مفاد ہی اصل کردار ادا کرتا ہے۔ ریاست کو غیر جانبدار ہونا چاہئے ، اور معاشی معاملات میں منڈی (Market) ہی کی بالا دستی ہے ۔ گویا کہ مفاد پرستی کا یہ فلسفہ کہ معاشیات کو اقدار سے آزاد ہونا چاہئے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہی معیشت کے لئے مہمیز کا کام دیتا ہے جس کو تحرک ذاتی مفاد اور مسرت سے ملتا ہے۔ یہ ہیں فیصلہ کن عوامل جو نظام سرمایہ داری میں فرد کی زندگی اور معیشت اور معاشرت کی تشکیل کرتے ہیں۔ معاشی تبدیلیوں میں سرمایہ سب سے اہم، غالب اور رہنما کردار ادا کرتا ہے۔ جن کے پاس سرمایہ ہے وہ اس نظام میں اصلی آتا ہیں ۔ سرمایہ اندوزی کا انحصار بچتوں پر ہے، اور زیادہ بچتیں وہی کر سکتے ہیں جو منافع کمانے والے ہیں، اس لئے وہی اس نظام کے محرک اور اس نظام کے شہزادے ہیں۔ تنخواہ دار لوگ اس عمل میں بہترین آلات ہیں نہ کہ دولت کو حقیقی طور پر پیدا کرنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے۔ وہ تو کارخانے میں پسنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے آدمی کے بجائے دولت، اقدار کے بجائے منافع اور دولت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ اور اشیانہ خدمات کی پیداوار کے بجائے دولت اور غیر حقیقی دولت کی اہمیت جس نے معاشی زندگی کا مرکز اور عمل کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ہے نظام سرمایہ داری کا اصل کردار اور حقیقی روح – فی الاصل زر (Money) صرف ایک آلہ مبادلہ Medium of) (Exchange تھا تا کہ معاشی عمل آسانی سے کیا جاسکے۔ اسے معاشیات دان C-commodity M-money) کے فارمولے کی صورت میں بیان کرتے ہیں، یعنی اشیا سے زرا اور زر سے اشیا میں تبدیلی کا عمل ۔ اس نظام میں زر زندگی میں بہتری لانے والی اشیا و خدمات کی پیداوار اور تباد نے میں مدد دیتا ہے۔ نظام سرمایہ داری میں یہ فارمولا بدل کر MCM ہو گیا۔ یعنی زر سے اشیا اور اشیا سے زرہ اس کے نتیجے میں معیشت کا رخ پیداوار خدمات اور مادی وسائل سے ہٹ کر ز ر و دولت کے حصول اور زرو دولت میں اضافے کی طرف ہو گیا اور یہی بنیادی مقصد قرار پایا۔ اب زر ایک آلہ مبادلہ اور لین دین میں آسانی فراہم کرنے والا آلہ نہیں بلکہ وہ شے بن گیا جس کی اپنی طلب ہے لیکن بات یہیں تک نہیں رہی، موجودہ نظام سرمایہ داری میں ایک اور تبدیلی وقوع پذیر ہوئی ہے۔ زر کی اہمیت نے اپنا رخ ایک نئے فارمولے کی طرف موڑ لیا ہے جو کہ MMM ہے۔ وہ یہ ہے کہ زر کوئی حقیقی اثاثے پیدا کئے بغیر مزید زر پیدا کر رہا ہے اور یہ ایک حبابی معیشت (Bubble Economy) کی طرف لے جارہا ہے جو کہ استخراجی دنیا (World of derivatives) ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری کی حتمی شکل ہے، لیکن اس کی آغوش میں بھی عدم استحکام کا عصر موجود ہے جو کہ نظام کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام انسانیت کو کدھر لے جا رہا

ہے۔

گزشتہ تین دہائیوں میں نظام سرمایہ داری کا رخ طبعی معیشت سے مالیاتی پھیلاؤ کی طرف مڑ گیا ہے جو کہ فطرتا کاغذی زر پر مشتمل ہے اور اس کا تعلق وسائل کی حقیقی پیداوار سے نہیں ہے۔ استخراجی زر (Credit derivates) کے پھیلاؤ کے ساتھ بلبلا پھیل رہا ہے۔ ہم حقیقی معیشت کی مادی ترقی کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہم اثاثہ جات کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کر رہے بلکہ اثاثہ جات پر جو اسٹاک اور بانڈ ز کی صورت میں ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کر رہے۔ اس کے بجائے ہم اثاثہ جات کے مطالبات (Claims) پر غیر حقیقی مطالبات سے زیادہ سے زیادہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی غیر حقیقی معیشت کی گرفت میں ہیں جو کروڑ پتی اور ارب پتی تو پیدا کر رہی ہے لیکن لاکھوں کروڑوں بھوکوں کو کھانا کھلانے یا لاکھوں کروڑوں بے روزگاروں

کو روزگار فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ کیا آپ کو ایک ایسی معیشت کی حقیقی شکل کا کوئی اندازہ ہے؟ بین الاقوامی تجارت یعنی اشیا و خدمات کی صورت میں کل تجارت کا پچاسواں حصہ بیرونی زرمبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ حقیقی بین الاقوامی تجارت کے لئے مطلوبہ زر مبادلہ اور استخراجی زرمبادلہ (Foreign Exchange Derivatives) کی تجارت میں نسبت ایک اور پچاس (1:50) کی ہے۔ ہر روز 1.3 ٹریلین ڈالر ( ۱۳ کترب ڈالر) استخراجی زرمبادلہ کا لین دین زرمبادلہ کی منڈی میں ہوتا ہے جو کہ دنیا کی روزانہ حقیقی تجارت سے 50 گنا زیادہ ہے۔ ایک اور مثال لیجئے ( دنیا کے تمام ممالک کی مجموعی خام قومی پیداوار (GNP) 32,30 ٹریلین ڈالر (ایک ٹریلین: 1000 ارب: 10 کھرب) ہے۔ اس کے مقابلے میں استخراجی زر (derivatives) کا کل لین دین 500 ٹریلین ڈالر ( یعنی 5000 کھرب ڈالر) کے برابر ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ پہلی چیز اسٹاک کی تعریف میں آتی ہے اور دوسری بہاؤ (flow) میں تا ہم اس کے باوجود مادی معیشت جو کہ اثاثوں پر مشتمل ہوتی ہے اور زرعی معیشت (جس کا مقصد اشیا اور خدمات کی پیدائش اور تبادلے کو یہ سہولت ہونے میں مدد دینا ہے) کے درمیان ایک نسبت ہونی چاہئے اور اس کا مقصد تمام لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا چاہئے ۔ یہ اصل ہدف ٹوٹ پھوٹ چکا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کھیل میں اصل فائدہ کون حاصل کر رہا ہے اور کون اس کھیل میں بڑا کھلاڑی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چند مالیاتی ادارے اور چند ارب پتی ۔ وہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ کر کے دولت پیدا نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں تمام لوگ خوشحال ہو جائیں اور معیار زندگی بہتر ہو جائے وہ صرف دولت سے دولت پیدا کر رہے ہیں۔ اس عمل میں سود کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حبابی معیشت کا مرکز امریکا اور مغرب کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جب کہ دنیا کی باقی معیشتیں افراد سے لے کر نجی فرموں تک اور قومی معیشتوں سے گلوبل معیشت تک اس مالیاتی گرداب میں پھنستی جارہی ہیں۔ آئے طاقت کے اس عالمی کھیل کا دوسرا رخ دیکھیں۔ قرضوں کا لین دین تاریخ کے ہر دور میں جاری رہا، ذاتی

ضروریات کے لئے بھی دکھ اور مصیبت میں بھی اور تجارت و پیداوار میں اضافے کے لئے بھی، لیکن ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ قومی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، ہر چیز کا انحصاران قرضوں پر اور ان مالیاتی اداروں پر ہو گیا ہے جو ان قرضوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ بینک اور مالیاتی ادارے وہ عالمی کھلاڑی

نہیں جو کریڈٹ ( قرضے) پیدا کرتے ہیں اس کے ثمرات سمیٹتے ہیں اور عالمی غلامی کی اس نئی شکل میں دوسروں کو یر غمال بنا رہے ہیں۔ یہ جدید معیشت میں مداخلت اور کنٹرول کا سب سے طاقت ور آلہ ہیں۔ قرضوں کی غلامی غلامی کا جدید ترین انداز ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ کروانے کے لئے عرض کروں کہ دنیا کے امیر ترین ملک امریکا کا قومی قرض 1901ء میں ایک ارب ڈالر تھا اور بیسویں صدی کے آخری سال میں قومی قرض 4 ٹریلین ڈالر (40 کھرب

ڈالر) سے زائد ہو گیا، جب کہ اس کا بین الاقوامی قرض 1.4 ٹریلین ڈالر ہے ( اور بین الاقوامی مقروضوں میں بھی امریکا کا پہلا نمبر ہے)۔ اس طرح دنیا کی واحد سپر پاور اپنی کمر پر ساڑھے پانچ ٹریلین ڈالر کا قرضوں کا بوجھ لادے ہوئے ہے۔ اگر ہم بھی قرضوں کو بھی شامل کرلیں، خاص طور پر مکانوں کا رہن house) (mortgage تو دنیا کے اس امیر ترین ملک کے قرضوں میں مزید چار پانچ ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہوجاتا ہے۔ یہ صرف امریکا کا المیہ نہیں ہے دنیا کے اکثر ممالک کی صورتحال ایسی ہی ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک قرضوں کے ذریعے معاشی ترقی کرنے کے زعم میں مبتلا ہیں۔ 40 سالہ تجربے کے بعد یہ کل ہی ان ممالک میں ترقی نظر آتی ہے البتہ قرضوں کے پہاڑ ان کی کمر توڑے دے رہے

ہیں۔

–

جب پاکستان اور بھارت کو آزادی ملی تو نو آبادیاتی حکمرانوں پر ہمارا ادھار تھا۔ جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت کو بڑی بڑی رقوم ادھار دی گئیں … ہم قرض خواہ تھے اور وہ مقروض۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ آج پاکستان کا کل بیرونی قرض 38 ارب ڈالر ہے۔ سانحہ یہ ہے کہ 1971ء میں جب پاکستان دولخت ہوا اور پاکستان کو تمام فرضوں کا بوجھ اپنے ذمے لینا پڑا تو پاکستان کا کل قرض 3 ارب ڈالر تھا۔ گزشتہ 30 برسوں میں پاکستان نے 30 ارب ڈالر واپیس کر دیے ہیں لیکن 3 ارب ڈالر ( 1971 ء) کے قرض پر 30 ارب ڈالر کی ادائیگی کے باوجود ہم پر قرضوں کا بوجھ بڑھ کر 38 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ لاطینی امریکا کے بہت تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے والے ملک برازیل نے گزشتہ 29 سالوں میں 1 ارب ڈالر واپس کئے لیکن اب بھی وہ 200 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک کا کل قرض اب 2 ٹریلین ڈالر (20 کھرب ) ہے جبکہ تیسری دنیا

کے یہ ممالک ہر سال 220 ارب ڈالر سود اور قرضوں کی واپسی میں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرض ہے کہ بڑھتا ہی جارہا ہے۔ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سابقہ قرضے واپس کرنے کے لئے مزید قرض لیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ ممالک میں تو قرضوں اور سود کی ادائیگی پر اٹھنے والے اخراجات ان کی برآمدات سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس طرح غریب ممالک سے دولت کا خالص بہاؤ امیر ممالک کی طرف ہے۔ افریقہ کو گزشتہ 30 برسوں میں غریب تر کر دیا گیا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق تیسری دنیا کے ممالک نئے قرضوں کے ہر ڈالر کے عوض 11 ڈالر واپس کر رہے ہیں کیا یہ قرضوں کی غلامی نہیں ہے؟ اسے اور آپ کیا کہیں گے؟

سوال یہ ہے کہ کیا غربت کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا بھوک پر قابو پالیا گیا ہے؟ کیا انسانی زبوں حالی میں کمی آئی ہے؟ ہم اس سے

پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عالمی بینک اور اقوام متحدہ کی تحقیق کے مطابق دنیا کے ایک ارب سے زائد لوگوں کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے اور وہ بھوک اور قحط کا شکار ہیں، جبکہ دو ارب سے زائد لوگ خط افلاس کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کی آبادی کے 60 فیصد کو

صاف

ف پانی اور رہائش کی سہولتیں میر نہیں ہیں۔ کروڑوں ڈالر کی

بیرونی امداد کے باوجود محروم طبقات کی بدنصیبی بڑھتی جارہی ہے۔ یہ نہ سمجھئے کہ غربت صرف تیسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ امریکا دنیا کا امیر ترین ملک ہے اس میں بھی آبادی کا تقریبا آٹھواں حصہ غربت کا شکار ہے، بہت زیادہ معاشی تفاوت پایا جاتا ہے۔ دولت اور طاقت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہے۔ امریکا میں گزشتہ 30 سالوں میں عام لوگوں کی حقیقی اجرتیں کم ہوئی ہیں، جبکہ اسٹاک بروکروں اور بانڈز کا کاروبار کرنے والوں کی آمدنیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکا کی 14 فیصد آبادی خط افلاس سے نیچے رو رہی ہے اور اگر آپ نسلی بنیادوں پر دیکھیں تو کالوں میں یہ تناسب 28 فیصد ہے۔ کیلی فورنیا امریکا کی امیر ترین ریاست ہے یہ دنیا کی معیشتوں میں ساتویں سب سے امیر ترین ریاست ہے لیکن اس میں بھی غربت کا تناسب 30 فیصد ہے۔ یورپ میں جرمنی سب سے امیر اور طاقت ور ترین ملک ہے اس میں بھی یہ تناسب 24 فیصد ہے۔ گویا صرف تیسری دنیا کے غریبوں ہی کی قسمت خراب نہیں ہے۔ غیر مراعات یافتہ دنیا بھر میں پریشانی کا شکار ہیں، خواہ اس کی مقدار اور اس کے اثرات خراب نہیں ہے۔ غیر مراعات یافتہ دنیا بھر میں پریشانی کا شکار ہیں، خواہ اس کی مقدار اور اس کے اثرات میں فرق ہو۔ ایسا اس لئے ہے کہ موجودہ نظام نا انصافی پر مبنی ہے اور اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ نظام انسان کو مرکزی اہمیت نہیں دیتا اور اخلاقی اقدار کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس نظام میں معاشی پہلو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کی وجہ سے یہ نظام استحصالی نظام بن گیا ہے۔ یہی نہیں کہ ترقی اور

خوشحالی منتخب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے بلکہ نظام بھی غیر محکم اور بودا ہے۔ انسانیت کا مقدر ایک دھاگے کے ساتھ بلبلے سے باندھا گیا ہے اور اس بلبلے کو قائم رکھنے کے لئے اس میں ہوا بھری جارہی ہے۔ یہ کب پھٹ جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔

اکانومسٹ لندن کے مطابق 1970ء میں امریکا میں صرف 17 ارب پتی تھے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 17 ہے اور ان کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ امیر ترین تین ارب پتیوں کی ذاتی دولت دنیا کے 48 ترقی پذیر ممالک کی خام قومی دولت کے برابر ہے۔ دنیا کے 200 ارب پتیوں کی دولت دنیا کے دوارب انسانوں کی مجموعی دولت کے برابر ہے۔ یہ معاشی حقائق ہیں۔ یہ تہذیب کے جسم پر اخلاقی ناسور ہیں۔ ہم نا انصافی پر مبنی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایک بہت ہی معقول سوال ہے کہ ایسا

کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی سوچ یکطرفہ ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ معاشی مسئلے کا حل صرف معاشی ذرائع سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اسے ایک جامع اور متوازن نظام کا حصہ بنایا جائے جس میں انسانی اخلاقی اور سیاسی معاملات پر اکٹھے بات کی جائے۔ وسیع تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ آدم اسمتھ سے لے کر آج تک جس چیز نے معاشیات کو پریشانی میں مبتلا رکھا اور اسے ایک شیطانی علم بنایا وہ اس کا اخلاقی اقدار کے بارے میں غیر جانبدار ہونا ہے۔ یہ غیر اخلاقی (amoral) ہے۔ اس کے پیش نظر ذرائع کا بہترین طریقے سے استعمال ہے نہ کہ زندگی اور معاشرے کے مقاصد سے ہم آہنگی ۔ ذرائع کا بہترین استعمال بہت اہم ہی یہ ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے دولت کی منصفانہ تقسیم بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ تمام لوگوں کی معیشت میں شرکت بھی اہم ہے ان کے حصے متعین ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عدل وانصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھا جائے گا تو انسانیت کو نقصان ہونا ناگزیر ہے۔ نظام سرمایہ داری کے اس بنیادی اصول کا ایک نتیجہ معاشیات کو خود ایک مکمل سائنسی مضمون بنانے کی کوشش کی صورت میں سامنے آیا جس کا اخلاقیات اقدار اور مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو۔ معاشیات کا تعلق نہ صرف اخلاقیات اور مذہب سے ختم کرنے کی سعی ہوئی بلکہ دوسرے کا جی علوم بشمول سیاست سے اسے بے تعلق کیا گیا۔ اس بات نے معاشیات کو انسانیت کے لئے ایک بابرکت علم کے بجائے ایک تباہ کن علم بنا دیا۔

نام نہاد ایجابیت کی طرف رخ کرنے کے ساتھ ساتھ

معاشیات خیالی غیر حقیقی اور مقاصد سے بہت دور ہوگئی۔ ایک طرف اخلاقی پہلو اور دوسری جانب معاشرے میں اقتدار کے ساتھ تعلق وہ حدود فراہم کرتے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے معاشی قو تیں عمل پیرا ہوتی ہیں۔ ان روابط سے انحراف معیشت دانوں کو دولت اور منافع کی ہوس میں مبتلا لوگوں کے ہاتھوں میں ایک آلہ کار بنا دیتا ہے۔ انیسویں اور بیسویں صدی کی منہ زور معاشیات نے اخلاقیات اور اقتدار دونوں پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہی وہ طریقہ تھا جس سے سرمایہ دار کنٹرول حاصل کر سکتے تھے اور معاملات کو اپنی مرضی سے چلا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو چیلنج کرنے کے لئے سوشلزم اور کمیونزم سامنے آئے اور سرمایہ داری اور اشتراکیت کے ملاپ سے فاشزم وجود میں آیا۔ دونوں نظاموں نے ریاستی غیر جانبداری کے نظریے کو

چیلنج کیا لیکن سوشلزم اور فاشزم نے انسان کو غموں سے نجات دینے کے

بجائے معاملہ کو مزید سنگین بنا دیا۔

انہوں نے انسان کو معاشی وسیاسی

عوامل کے ایک ایجنٹ کی حیثیت

دی۔ وہ اصل مرض کی تشخیص میں

نا کام ہو گئے ۔ وہ بھی نظام سرمایہ داری کی طرح یکطرفہ فکر کے حامل تھے گو کہ کچھ فرق کے ساتھ۔ یہ ہے وہ پریشان کن صورتحال جس

سے انسانیت آج دو چار ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک سیاسی آزادی اور خود مختیاری حاصل کرنے کے باوجود معاشی مالیاتی اور سیاسی سازشوں کے ذریعے نئے سرے سے دوبارہ غلام بنا لئے گئے ہیں۔ دنیا کے تمام فیصلہ ساز ادارے مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں ۔ وہ جمہوریت کے علم بردار ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں جمہوریت کو برداشت نہیں کرتے ۔ اقوام متحدہ کی مثال لیجئے جنرل اسمبلی اپنے 191 رکن ممالک کے ساتھ فیصلہ سازی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ سلامتی کونسل ویٹو پاور رکھنے والے 5 ممالک کی باندی ہے اور ان میں سے ہر ایک کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا مجاز ہے۔ جوہری ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہونے والے این پی ٹی معاہدے کی رُو سے تمام ممالک جوہری ٹیکنالوجی کو پر امن مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ جوہری ٹیکنالوجی پر مستقل اجارہ داری رکھی جائے کیونکہ یہ کسی بھی ملک (خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو) کے لئے جنگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ورلڈ بینک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ تجارت کی عالمی تنظیم (WTO) بین الاقوامی عدالت انصاف جیسے تمام ادارے دولت مند ممالک کے زیراثر ہیں اور وہی ان کے منتظم ہیں۔ وہ فیصلے کرتے ہیں اور دیگر 170 ممالک کسی شمار قطار میں نہیں ہیں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی جمہوریت ہے ؟00